Tyerman

Introduzione alla Prima Crociata

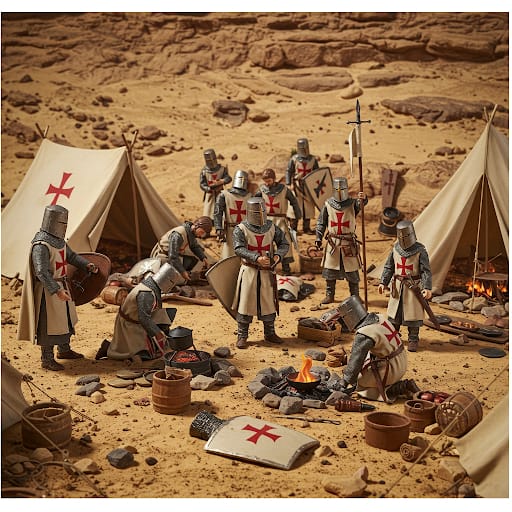

La prima Crociata era descritta come l’inizio di una nuova era con la possibilità di far acquisire ai laici lo status di monaco.

Nella prima Crociata possiamo individuare la nascita di un nuovo movimento che ha dato forma alla cristianità occidentale.

Per gli uomini del XII sec. la prima Crociata era stato un evento unico e irripetibile.

La Natura della Prima Crociata

La prima crociata è ricordata come simbolo di un lealtà e onore, e non come un mezzo per ottenere la salvezza dell’anima e né come una nuova forma di guerra santa.

I primi cavalieri crociati vennero soprannominati: “boni milites”.

L’assenza di una istituzione crociata dichiara in modo abbastanza chiaro la trasformazione da un’impresa militare ad un’occasione di pentimento.

La Seconda Crociata

La seconda crociata non condusse da nessuna parte.

Quelle che noi chiamiamo crociate in realtà comprendevano una serie frammentaria di attività religiose e civili prive di una coerenza ideologia: spedizioni generali; pellegrinaggi privati armati e disarmati.

In seguito è stata definita crociata, nel XII ha acquisito un effettivo significativo.

Le Crociate nel contesto Sociale

Noi sappiamo che ci furono dei crociati, in cui la percezione era comunque molto distante dalle precise definizioni canonistiche o giuridiche care ad alcuni studiosi del tardo XII secolo.

In un contesto <

Partecipare alla crociata non era una vocazione a vita, ma era regolata da norme che ispiravano una cultura distinta dal resto della società laica.

Il XII Secolo e la Sua Riflessione sulla Crociata

La crociata rimase un’attività confusa con altre abitudini e forme.

Il XII secolo fu l'età oscura delle crociate, perché bisognava attendere il papato di Innocenzo III.

Le fonti sulla prima e sulla seconda crociata sottolineano la presenza di un forte impulso di devozione: il desiderio di un atto di pentimento e di remissione dei peccati.

Il Pellegrinaggio e la Santità della Crociata

I motivi che spingevano alle crociate erano profondamente imbevuti delle aspirazioni e delle ansie spirituali del tempo.

Le crociate erano una missione incentrata sull'elemento del pellegrinaggio.

Durante la seconda crociata, quando Gerusalemme era in mani cristiane, la spedizione in Oriente era definita Odo di Deuil, ovvero una via sancti sepulchri.

La santità dell’impresa si esprimeva nei miracoli che ad essa si accompagnavano e nella convinzione che le vittime fossero martiri.

Reazioni alla Prima e alla Seconda Crociata

I veterani della prima crociata furono considerati eroi, se avevano partecipato e lì venivano dati dei privilegi materiali, e felloni se avevano disertato.

Le reazioni nei confronti dei sopravvissuti alla fallimentare seconda crociata furono, più smorzate e confuse.

Le Crociate come Fenomeno Storico

Le crociate non esercitarono un’influenza generalizzata sul modo di lavorare, con disappunto delle autorità ecclesiastiche.

Le crociate non potevano consultare un sostegno istituzionale anche dopo la fine delle imprese.

Colore che ritornarono a Gerusalemme nel 1099, erano ansiosi di tornare al normale corso delle loro vite.

La Figura di Rambaldo di Crotone

Rambaldo di Crotone fu uno degli eroi della prima crociata, e godeva della reputazione di primo crociato entrato a Gerusalemme; molti ricordano il suo eroismo.

Le autorità ecclesiastiche, visto il litigio con un monaco, lo proibirono di portare le armi per 14 anni.

Le Crociate come Topos della Società Medievale

La prima crociata poteva avere ampliato il campo d’azione dell’etica cavalleresca e creato nuovi eroi.

Le crociate rappresentano un topos della società medievale; Sebbene molto antica riesci ad essere attuale e a conservare intatta la sua capacità di affascinare.

La Crociata nell’Immaginario Collettivo

L’immagine della crociata è quindi inamovibile nella mentalità occidentale.

La crociata riecheggia ancora nell’immaginario collettivo e negli intelletti come una persistente icona della cultura occidentale.

Riflessioni Finali sulle Crociate

La crociata come istituzione esisteva solo come espressione di desideri e di politiche per la realizzazione delle quali la guerra santa era utile ma non prioritaria.

La crociata non può essere adeguatamente definita attraverso le sue caratteristiche intrinseche poiché è esistita solo in relazione alle contingenze dettate dal mutevole contesto occidentale.

Una delle conseguenze è la constatazione che né le interpretazioni pluraliste né quelle tradizionaliste sono completamente accettabili.

Conclusione: Le Crociate come Fenomeno Complesso

Le crociate furono mutevoli non perché ebbero esistenza autonoma e distinta, quanto piuttosto perché risposero alle istanze e spesso assorbirono i modi di coloro che videro nelle sue forme associate, nei rituali, nella retorica e nelle tradizioni un mezzo per soddisfare i più diversi e mutevoli bisogni.